○新潟県市町村総合事務組合公有財産事務取扱規則

平成18年3月31日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 財産の取得(第8条―第11条)

第3章 財産の管理

第1節 通則(第12条―第19条)

第2節 行政財産の貸付け、地上権又は地役権の設定及び使用許可(第20条―第27条)

第3節 普通財産の貸付け(第28条―第36条)

第4章 財産の処分(第37条―第43条)

第5章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(公有財産事務の取扱い)

第2条 新潟県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の公有財産事務の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、新潟県の取扱いの例による。

(1) 課 新潟県市町村総合事務組合行政組織規則(平成16年規則第2号)に規定する課をいう。

(2) 事務局長 新潟県市町村総合事務組合行政組織規則(平成16年規則第2号。以下「組織規則」という。)第11条の規定による事務局長をいう。

(3) 課長 組織規則第12条の規定による課長をいう。

(4) 行政財産 法第238条第3項に規定する行政財産をいう。

(5) 普通財産 法第238条第3項に規定する普通財産をいう。

(財産の取得、管理及び処分の原則)

第4条 財産の取得、管理及び処分は適正に行い、かつ、効率的に運用するとともに、その使用に当たっては、常に善良な管理者の注意をもってしなければならない。

(財産の所管)

第5条 行政財産は、当該財産が供される事務又は事業を所管する各課に所管させる。ただし、同一財産で2以上の課が事務又は事業の用に供する財産については、管理者が別に所管を決定する。

2 普通財産は、人事会館課に所管させる。

(財産事務の分掌)

第6条 行政財産を取得する事務及び行政財産の管理に関する事務は、当該財産を所管する課長が処理しなければならない。

2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、人事会館課長が処理しなければならない。

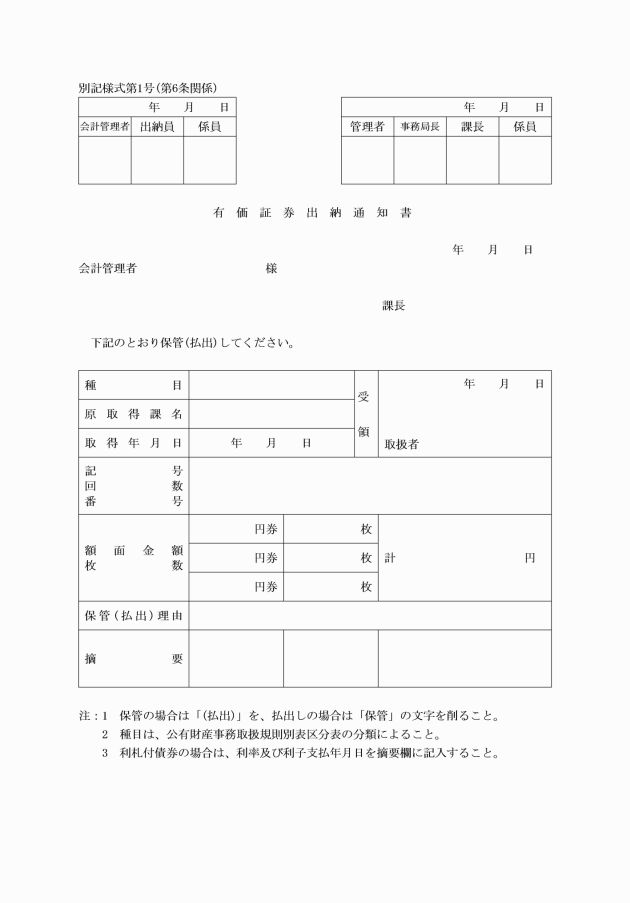

3 有価証券の取得、管理及び処分並びに出納通知(別記様式第1号)は、各課長が行わなければならない。

(財産事務の総括)

第7条 事務局長は、財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、財産に関する事務を総括し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、及びこれらの事務について必要な調整を行わなければならない。

第2章 財産の取得

(財産の取得手続)

第8条 課長は、財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により人事会館課長を経て事務局長の承認を得なければならない。この場合において、当該財産の性質又は取得原因によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 名称及び数量(取得する財産が法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利の場合にあっては、当該権利の内容)

(2) 構造及び状況

(3) 所在地名及び地番

(4) 取得後の用途及び当該用途に供しようとする予定年月日

(5) 購入の場合にあっては購入予定価格及び単価並びに価格算定の根拠、寄付の受納の場合にあっては見積評価格及び単価並びに見積評価格算定の根拠

(6) 相手方の住所氏名(法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(7) 予算額及び予算科目並びに代金支払の時期及び方法

(8) 寄付に際し条件がある場合は、その内容

(9) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる図書を添えなければならない。

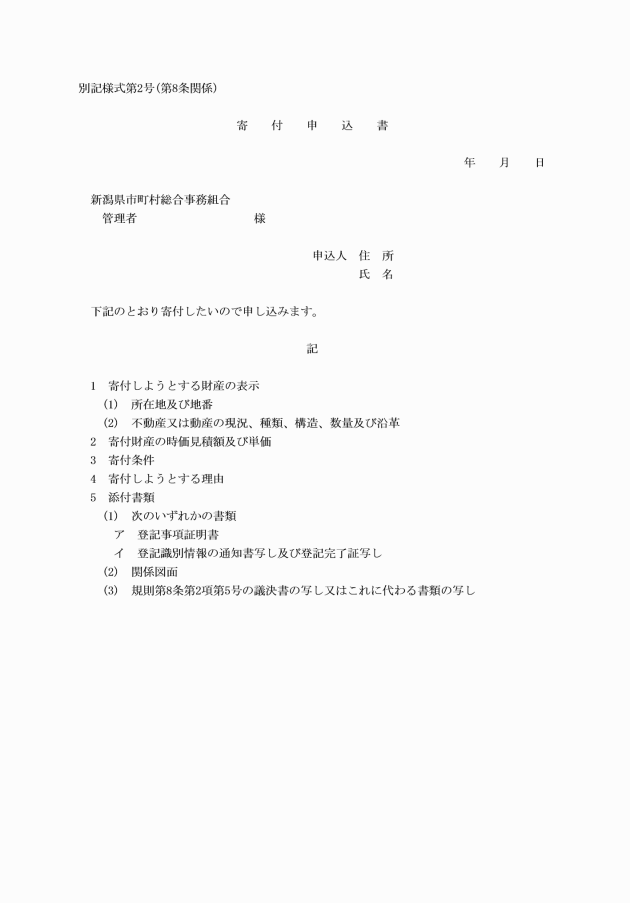

(1) 購入の場合にあっては契約方法及び契約書案、寄付の受納の場合にあっては寄付申込書(別記様式第2号)

(2) 建物、立木その他土地の定着物を取得しようとする場合においてこれらの物件の敷地が第三者の所有に係るものについては、その数量並びに所有者の住所氏名及びその承諾書

(3) 関係図面

(4) 不動産に関する登記事項証明書

(5) 寄付者が法人格を有する団体である場合は、当該団体の議決機関の議決書の写し又はこれに代わる書類の写し

(6) その他参考となる資料

(取得前に必要な処置)

第9条 課長は、前条の規定により財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該物件について必要な調査を行い、私権の設定又は特殊な義務があるときは、所有者にこれを消滅させる等、必要な処置をとらなければならない。

(登記又は登録)

第10条 課長は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、法令の定めるところにより遅滞なく登記又は登録を行わなければならない。

2 課長は、前項の規定により登記又は登録を完了したときは、登記識別情報の通知書及び登記完了証又は登録済証書を適正に保管しなければならない。

(代金の支払)

第11条 登記又は登録を要する財産を取得したときはその登記又は登録の完了後、その他の財産については収受を完了した後でなければ、代金を支払ってはならない。ただし、管理者が必要と認める場合はこの限りでない。

第3章 財産の管理

第1節 通則

(財産の管理義務)

第12条 課長は、当該課の所管に係る財産について常にその効率的利用を図り、その現況を掌握し、次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があると認めるときは、直ちに適切な処置をとらなければならない。

(1) 財産の維持、保存及び利用の適否

(2) 使用させ、又は貸し付けた財産の使用状況及びその使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 財産と登記簿又は登録簿及び財産台帳並びにこれらの附属書類との符合

(6) 財産台帳記載事項の適否

(7) 火災、盗難等の予防措置の適否

2 前項に定めるもののほか、新潟県自治会館の管理については、管理者が別に定める。

(財産台帳等の備付け)

第13条 事務局長は、別表に掲げる財産の区分に従い、財産台帳を調製し、備え付けなければならない。

2 事務局長は、行政財産を貸し付け、若しくはこれに地上権若しくは地役権を設定し、若しくは行政財産の使用を許可し、又は普通財産を貸し付けたときは、使用許可台帳又は貸付台帳を調製し、備え付けなければならない。

3 第1項の財産台帳には、関係図面を添付しておかなければならない。

(財産台帳登録価格)

第14条 財産台帳に登録すべき価格は、土地、立木竹、建物及び工作物については評価額とし、有価証券については額面金額とする。

2 財産台帳に登録された価格(有価証券を除く。)は、3年ごとにその年の3月31日の現況において評価替えをしなければならない。ただし、事務局長が別に定める場合は、この限りでない。

(損害保険)

第15条 建物、工作物等は、その経済性を考慮して保険に付することができる。

2 保険の事務は、人事会館課長が行うものとする。

(所在市町村交付金)

第16条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第2条及び第7条に係る事務は、人事会館課長が行うものとする。

(行政財産の用途廃止又は変更)

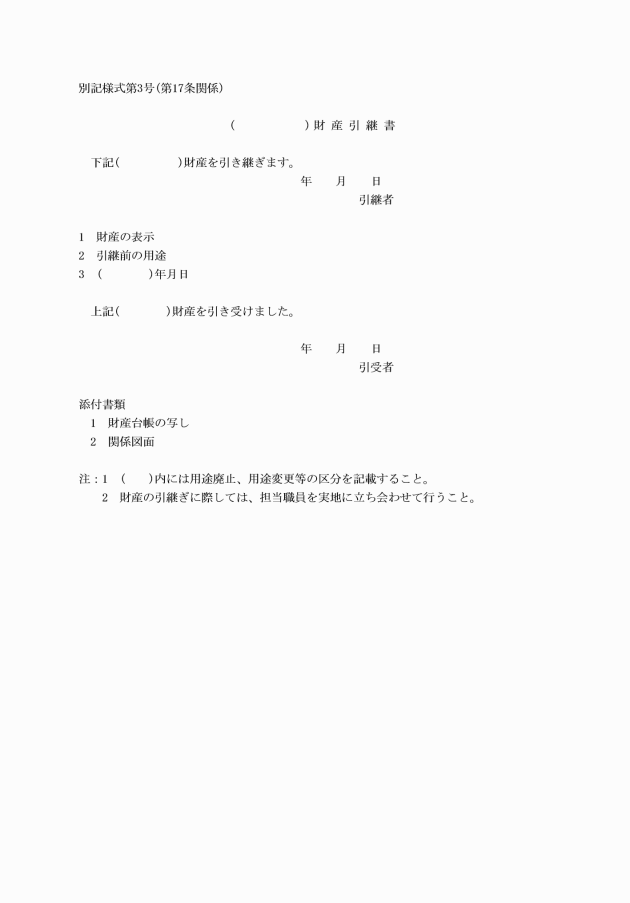

第17条 課長は、行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により人事会館課長を経て事務局長の承認を得なければならない。

(1) 用途廃止又は用途変更をしようとする財産台帳記載事項

(2) 用途廃止又は用途変更をしようとする理由

(3) 用途廃止又は用途変更後の管理に関する事項

(4) その他参考となる事項

(財産台帳等の変更報告)

第18条 課長は、その所管に係る財産について、財産台帳、使用許可台帳又は貸付台帳の記載事項に変更があったときは、事務局長に報告しなければならない。

(損害報告)

第19条 課長は、財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した文書により人事会館課長を経て事務局長に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見の動機

(2) 滅失又は損傷の原因

(3) 滅失又は損傷した財産の財産台帳記載事項

(4) 損害の数量及び程度

(5) 損害見積額及び復旧可能のものについては、復旧見積額

(6) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急処置

(7) その他参考となる事項

2 事務局長は、前項の報告書を受理したときは、滅失又は損傷した財産についての処置及び管理状況に関する意見等を付けて、管理者に報告しなければならない。ただし、損害が軽微と認められるものについては、この限りでない。

第2節 行政財産の貸付け、地上権又は地役権の設定及び使用許可

(貸付期間)

第20条 法第238条の4第2項第1号から第3号までの規定による行政財産である土地の貸付期間は、30年を超えることができない。

2 法第238条の4第2項第4号の規定による庁舎等の貸付期間は、床面積に余裕がある部分を貸し付ける場合にあっては5年を、敷地に余裕がある部分を貸し付ける場合にあっては10年を、それぞれ超えることができない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(地上権又は地役権の設定期間)

第22条 法第238条の4第2項第5号又は第6号の規定により行政財産である土地に地上権又は地役権を設定できる期間は、30年を超えることができない。

2 前項の期間は更新することができる。この場合においては、更新のときから30年を超えることができない。

(地代)

第23条 地上権又は地役権を設定した場合は、相当の地代を徴収しなければならない。

2 前項の地代は、地上権若しくは地役権の目的である土地の引渡し又は地上権若しくは地役権の設定登記のいずれか一方の行われる前に一括して納めさせなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用許可基準)

第24条 事務局長は、行政財産の使用目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、法第238条の4第7項の規定に基づき使用させることができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められるとき。

(2) 市町村の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。

(3) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝、その他公共目的のため講習会、研究会等の用に短期間使用するとき。

(4) 水道事業、電気事業その他の公益事業のため使用することがやむを得ないと認められるとき。

(5) 職員その他新潟県自治会館の施設を利用する者のための食堂、売店その他の福利厚生施設を設置するとき。

(6) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間使用するとき。

(7) 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。

(許可期間)

第25条 行政財産の使用を許可する期間は、1年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず次に掲げる場合は、使用期間を5年以内とする。

(1) 電柱、電話柱その他地下埋設物を設置するため使用するとき。

(3) その他特に必要と認めるとき。

3 前2項の使用許可期間は、更新することができる。

(使用料)

第26条 行政財産の使用については、新潟県市町村総合事務組合行政財産使用料徴収条例(平成18年条例第24号。以下「使用料条例」という。)の定めるところにより使用料を徴収するものとする。

(許可手続)

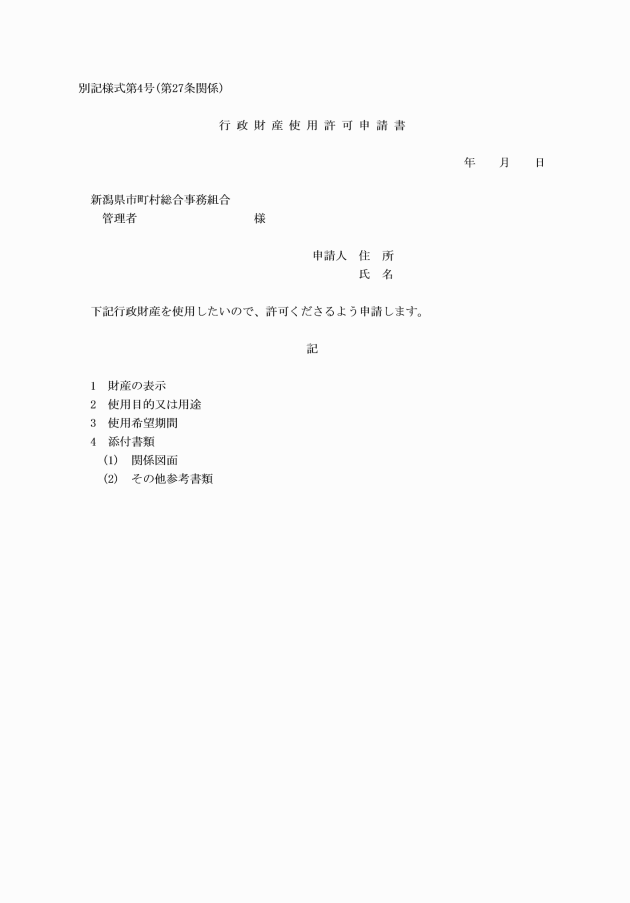

第27条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 課長は、その所管に係る行政財産の使用許可をしようとする場合で、次の事由に該当するときは、人事会館課長を経て事務局長の承認を得なければならない。ただし、管理者が別に定める場合は、この限りでない。

(1) 使用料条例第3条の規定による減免を伴うものを新たに行うとき。

(2) 第24条第7号に該当するものを新たに行うとき。

(3) その使用許可により組合において負担を伴うことが予想されるものを新たに行うとき。

(4) 前3号に該当するもので、内容の重要な変更を伴うものを更新するとき。

3 前項の承認は、次に掲げる事項を記載した文書に使用許可書案を添えて行わなければならない。

(1) 使用許可をしようとする相手方

(2) 使用目的及びその理由

(3) 使用許可をしようとする財産の財産台帳記載事項

(4) 使用許可期間

(5) 使用料及びその算定方法

(6) 使用料を減免しようとする場合は、その理由

(7) 使用許可条件

(8) その他参考となる事項

4 課長は、行政財産の使用を許可することに決定したときは、申請者に許可書を交付しなければならない。

第3節 普通財産の貸付け

(貸付期間)

第28条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的として土地(建物を除く土地の定着物を含む。以下この項において同じ。)を貸し付ける場合は30年

(2) 前号以外の目的で土地を貸し付ける場合は10年

(3) 建物その他の財産を貸し付ける場合は5年

(貸付料)

第29条 普通財産を貸し付けた場合は、相当の貸付料を徴収しなければならない。

2 前項の貸付料は、毎月又は毎年定期に当該月分又は当該年度分を納めさせなければならない。ただし、数月分又は数年度分を前納させることができる。

(貸付手続)

第30条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、財産借受申請書(別記様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 人事会館課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に契約書案を添えて、事務局長の承認を得なければならない。ただし、管理者が別に定める場合は、この限りでない。

(1) 貸し付けようとする相手方

(2) 貸付けの目的及びその理由

(3) 貸し付けようとする財産の財産台帳記載事項

(4) 貸付期間

(5) 貸付料及びその算定方法

(6) 無償又は減額貸付けをする場合は、その根拠及び理由

(7) 貸付条件(貸付料納入の時期及び方法並びに延滞金に関することを含む。)

(8) その他参考となる事項

3 普通財産の貸付契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 貸付財産の表示

(2) 貸付けの目的

(3) 連帯保証人に関すること。

(4) 貸付期間及びその更新又は延長に関すること。

(5) 貸付料、納期及び納入方法並びに延滞金に関すること。

(6) 貸付期間中の公用又は公共用に供する必要が生じた場合の契約解除権の留保に関すること。

(7) 貸付財産の目的外使用、転貸及び権利譲渡等の禁止に関すること。

(8) 貸付財産の現状変更の承認に関すること。

(9) 契約の解除、貸付財産の返還並びに原状回復又は損害賠償に関すること。

(10) 借受人の投じた有益費の補償に関すること。

(11) 調査、報告義務その他必要な事項

(1) 県内に居住していること。

(2) 弁済資力を有すること。

(財産借受人又は連帯保証人の住所、氏名等の変更届)

第32条 財産借受人又は連帯保証人が住所、氏名(法人の場合にあっては、その名称及び代表者氏名)を変更したとき又は相続若しくは法人の合併により貸付財産に関する権利の承継があったときは、借受人は直ちに財産借受人(連帯保証人)住所氏名等変更届書(別記様式第7号)に証明書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(財産貸付期間の更新又は延長)

第33条 借受人は、財産借受期間を更新又は延長しようとするときは、財産借受期間更新(延長)申請書(別記様式第8号)を借受期間満了の日の15日前までに管理者に提出しなければならない。

(貸付財産の原状変更の承認)

第34条 借受人は、貸付財産の原状変更の承認を受けようとするときは、借受財産原状変更承認申請書(別記様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 人事会館課長は、貸付財産の原状変更を承認しようとするときは、事務局長の承認を得なければならない。

(貸付財産の返還)

第35条 借受人は、財産貸付期間満了又は契約解除により借受財産の返還をしようとするときは、借受財産返還届書(別記様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

(不正使用に対する措置)

第36条 人事会館課長は、普通財産を契約によらないで使用又は収益している者がある場合は、直ちにその使用又は収益をやめさせなければならない。

2 前項の使用又は収益により生じた損害の賠償を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により事務局長の承認を得なければならない。

(1) 不正使用の発見年月日、不正使用状況及び数量

(2) 不正使用をしている者の住所及び氏名

(3) 不正使用開始年月日及びその期間

(4) 不正使用に対する措置(不正使用開始の原因又は理由を含む。)

(5) 当該財産の財産台帳記載事項

(6) 損害賠償請求額

(7) その他必要な事項

第4章 財産の処分

(交換)

第37条 事務局長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の承認を得なければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 交換により取得しようとする普通財産の所在地、名称、構造、数量及び状況等財産の明細

(3) 交換に供しようとする普通財産の財産台帳記載事項

(4) 交換により取得しようとする普通財産及び交換に供しようとする普通財産の見積価格並びにその算定根拠

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(6) 交換差金があるときは、その額及びその納入又は支払の方法並びに予算科目

(7) 交換により取得しようとする普通財産を行政財産としようとするときは、その用途及び当該財産に供しようとする予定年月日

(8) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる図書等を添えなければならない。

(1) 相手方が交換差金の請求権を放棄しようとするときは、その申出書

(2) 契約書案及び取得しようとする普通財産の関係図面

(3) 交換により取得しようとする普通財産の登記事項証明書

(財産の譲与又は譲渡申請)

第38条 普通財産の譲与又は譲渡を受けようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(別記様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

(譲与又は譲渡手続)

第39条 事務局長は、普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、管理者が別に定める場合を除き、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の承認を得なければならない。この場合において、当該財産の性質又は契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 譲与又は譲渡しようとする理由

(2) 譲与又は譲渡しようとする財産の財産台帳記載事項

(3) 処分予定価格、単価及び見積価格算定の根拠

(4) 予算額及び予算科目

(5) 代金納入の方法及び時期並びに分割納付又は延納の場合は、その理由

(6) 一般競争入札により処分する場合は、入札方法、時期及び場所

(7) 指名競争入札又は随意契約により処分する場合は、指名者の氏名、入札時期、場所又は相手方の住所及び氏名並びに指名競争入札又は随意契約にしようとする理由及び根拠

(8) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる図書等を添えなければならない。

(1) 契約書案

(2) 関係図面

(3) 譲与又は譲渡申請書

(用途指定の処分)

第40条 管理者は、普通財産を交換し、譲与し、又は減額譲渡する場合において、その用途を制限する必要があると認めるときは、当該財産を取得する者に対して用途並びにその用途に供しなければならない時期及び期間を指定しなければならない。

(1) 指定用途及びその変更に関すること。

(2) 指定用途に供しなければならない期日及び期間並びにその変更に関すること。

(3) 指定用途に違反した場合の契約解除に関すること及び必要と認める場合の買戻し特約に関すること。

(4) 契約解除の場合の財産の返還、返還金の利息及び違約金に関すること。

(5) 契約の解除及び買戻権行使の場合の有益費等の取扱いに関すること。

(6) 実地調査その他必要な事項

(処分代金の決済)

第41条 事務局長は、普通財産を譲渡し、又は交換したときは、その引渡し前又は移転の登記若しくは登録前に、売払代金又は交換差金を納めさせなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

(財産の取りこわし)

第42条 人事会館課長は、普通財産を取りこわそうとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係図面を添えて事務局長の承認を得なければならない。

(1) 取りこわそうとする理由

(2) 当該財産の財産台帳記載事項

(3) 取りこわし工事の予定価格、取りこわし方法及びその期間

(4) 取りこわし費用の予算額及び予算科目

(5) 取りこわし後の物品(発生材等)の保管又は処分の方法

(6) その他参考となる事項

第5章 雑則

(補則)

第44条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に行政財産の使用許可を受けているものについては、この規則の規定により許可を受けたものとみなす。

附則(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月23日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第13条関係)

財産区分種目表

区分 | 種目 | 数量単価 | 備考 |

土地 | 盛土・土留・敷地内排水施設等を含む。 | ||

(行政財産) | 敷地 | 平方メートル | |

(普通財産) | 宅地 | 〃 | |

立木竹 | |||

樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの(ポプラ、アカシア、プラタナス等財産価格の低いもの及び苗圃にあるものを除く。) | |

立木 | 立方メートル | 材積を基準としてその価格を算定するもの | |

竹 | 束 | ||

建物 | 建物の従物である暖房装置、冷房装置、給排水装置、通風装置、浄化装置を含む。 | ||

事務所建 | 平方メートル | 庁舎等、主な建物を包括する。 | |

倉庫建 | 〃 | 車庫を包括する。 | |

雑屋建 | 〃 | 小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しないものを包括する。 | |

工作物 | 土地又は他の不動産に定着するものに適用する。 | ||

囲障 | メートル | さく、へい、垣、生垣等を包括する。 | |

築庭 | 〃 | 築山、置石、泉水、立木竹等を一団とし、客観的に築庭の形態をそなえたもの一団をもって1個とする。(評価額20万円未満のものは除く。) | |

舗床 | 〃 | 石敷、れんが敷、コンクリート敷、木魁舗、アスフアルト舗(簡易舗装を除く。)等の各1個所をもって1個とする。 | |

照明装置 | 〃 | 構内外灯等に関する施設(常時とりはずす部分を含まない。)の各一式をもって1個とする。 | |

消火装置 | 〃 | 屋外に設置された消火装置一式をもって1個とする。 | |

貯槽 | 〃 | 水槽等を包括し、各その個数による。 | |

電信線路 | 互長メートル 延長メートル | 電信架空裸線、電信架空ケーブル、電信地下線、電信水底線等を包括する。 | |

電話線路 | 〃 | 電話架空裸線、電話架空ケーブル、電話地下線、電話水底線等を包括する。 | |

電力線路 | 〃 | 電力架空線、電力地下線等を包括する。 | |

気送管路 | メートル | ||

空気供給管路 | 〃 | ||

電柱 | 個 | 電信、電力柱(電線電信柱を含む。)一式をもって1個とする。 | |

昇降機 | 〃 | 一式をもって1個とする。 | |

原動装置 | 〃 | 発電装置、発動装置、汽かんガス発生等の各一式をもって1個とする。 | |

変電装置 | 〃 | 変流装置、変圧装置、蓄電装置等の各一式をもって1個とする。 | |

諸標 | 〃 | 浮標、立標、信号標識等の各1個所をもって1個とする。 | |

雑工作物 | 〃 | 掲示板、燃料置場、碑、掲よう塔等他の種目に属しないものを包括し、各1個所をもって1個とする。 | |

用益権 | |||

地上権 | 平方メートル | ||

地役権 | 〃 | ||

その他 | |||

無体財産権 | |||

特許権 | 件 | ||

著作権 | 〃 | ||

商標権 | 〃 | ||

実用新案権 | 〃 | ||

その他 | |||

有価証券 | 各種目とも特有名称を冠記する。 | ||

株券 | 株 | ||

社債券 | 口 | 特別の法律により設立された法人の発行する債券を含む。 | |

地方債証券 | 〃 | 社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録されたものを含む。 | |

国債証券 | 〃 | 国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録されたものを含む。 | |

受益証券 | 〃 | ||

その他 |